Posted: July 11th, 2025 -

Category: Interviews, Le Journal

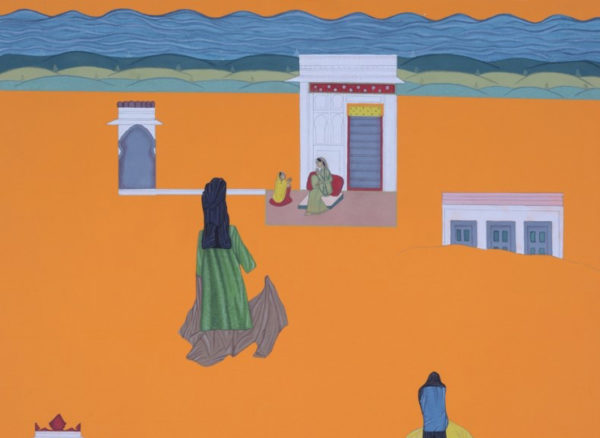

Niklaus Manuel Güdel: identité, nature et spiritualité

Né en Suisse, Niklaus Manuel Güdel explore ses passions à travers ses peintures. Ses thèmes de prédilection sont l’identité, la nature et la spiritualité. Ses peintures capturent l’essence de la vie avec un langage pictural précis, original et cohérent. Ses œuvres mettent en scène d’étranges personnages et donnent vie à des natures mortes. Ses figures émergent d’une palette de gris et de blanc, posées sur des lits de couleurs vives, parfois vulgaires et criardes. Le visible s’efface pour donner corps à l’invisible. Chacune de ses compositions inscrit le réel dans l’objet du quotidien, comme une table, un verre d’eau ou une bouteille, et refuse de donner trop d’importance à nos préoccupations humaines. Une forme de poésie s’échappe de ses constructions.

Aujourd’hui, nous avons le plaisir de nous asseoir avec Niklaus Manuel Güdel et de lui poser quelques questions. Niklaus, je vois dans vos personnages des fantômes, des secrets, et je devine des mystères. Que pouvez-vous nous en dire ?

Il y a en effet quelque chose du fantôme dans mes figures blanches. Il s’agissait au départ d’exprimer une sorte de rupture temporelle. Je me faisais souvent la réflexion que le souvenir, en particulier le souvenir de quelqu’un, m’était très proche au moment où j’y songeais, mais que dans l’absolu, c’était souvent aussi un souvenir très lointain dans le temps. J’étais fasciné par cette capacité du passé à habiter le présent. J’ai commencé par peindre des figures blanches pour évoquer des personnes disparues – ma grand-mère, un soldat américain tombé en Irak, etc. – et puis cela est devenu plus général et les silhouettes blanches se sont imposées dans ma peinture pour un moment, je dirais une bonne dizaine d’années. Maintenant, je commence à m’en détacher, mon intérêt se porte plus sur l’arrière-plan végétal, les formes et les couleurs de la forêt.

Vos natures mortes m’intriguent. Une toile que j’aime beaucoup, « L’atelier de Brancusi », me fascine par ses formes simples et ses couleurs chaudes. Une figure, « Help », crie à l’aide. Quel est ce cri ? Quelle signification donner à vos compositions ?

Vous parlez ici de deux tableaux très différents et qui se complètent. La nature morte touche encore à la question du temps, et plus particulièrement du temps qui passe. J’ai été touché en visitant l’atelier de Brancusi par tous ces objets, ces œuvres en devenir, qui sont restées là, plus ou moins intactes après la disparition de leur créateur. La nature morte me permet de fixer une certaine nostalgie, ou peut-être plus précisément une forme de malaise, face au temps qui passe et au manque d’emprise que nous avons-nous-même sur notre destinée. Help est une peinture gestuelle, dans son exécution, à large coups de pinceau, mais aussi dans l’expressivité du personnage, qui incarne une sorte de cri pétrifié. Là encore, le temps joue un rôle. Je pense à la description du cri silencieux et figé raconté par Erich Maria Remarque lorsqu’il arpentait les champs de bataille juste après l’armistice en 1918. Il y a un désespoir et une impossibilité à le verbaliser, d’où ce cri qui ne crie rien.

En regardant vos œuvres et en s’attardant sur les titres que vous leur donnez, on comprend que rien dans vos compositions n’est posé par hasard. Tout fait l’objet d’une réflexion. Pouvez-vous nous parler de vos principales influences culturelles et artistiques ? D’où viennent vos formes, vos couleurs et vos personnages ?

J’accorde pourtant beaucoup d’attention à l’accident. C’est la dimension accidentelle de la peinture qui m’intéresse et c’est elle d’ailleurs qui fait la valeur d’un tableau. Ceci dit, je travaille beaucoup avec l’appareil photo de mon téléphone, je fixe des moments parfois très anodins du quotidien, et je travaille é partir de là. J’explore aussi les albums de famille, d’où je peux tirer heureusement beaucoup. Tout est très travaillé dans ma tête, décidé avant la peinture. Je parle là de composition, de disposition des éléments dans l’espace. Je pense que dans mes couleurs, mes origines costariciennes jouent un rôle majeur, de même pour mon intérêt pour le végétal. J’ai clairement deux aires de références, l’une latino-américaine et l’autre très suisse.

Bien que vous ayez des racines costaricaines, vous êtes attaché à la Suisse et au Jura en particulier. Vous êtes historien de l’art, spécialiste de l’œuvre de Ferdinand Hodler, et votre travail s’inscrit dans une école suisse. Quel est votre rapport à la Suisse et à ses scènes artistiques ? Comment percevez-vous le monde de l’art contemporain ?

Comme peintre, je me sens à vrai dire plus proche de Courbet, de sa recherche d’une matérialité picturale, d’incarner la nature dans la matière de la peinture, je suis moins dans la synthèse esthétique, très chère à Hodler. L’essentiel de ma vie est ici, en Suisse, entre Delémont – où je suis né et où je vis –, Lausanne et Genève. Un temps, j’étais très impliqué à Bâle, qui est une ville fantastique. Je mesure d’autant plus qu’il n’y a (presque) rien au Costa Rica pour les artistes, la chance que nous avons ici, avec tant d’écoles d’art – un de mes grands regrets et de ne pas être allé aux beaux-arts plutôt qu’à l’université –, des bourses, des concours, de plateformes pour exposer de jeunes artistes, des collectionneurs aventureux. La richesse de la scène suisse est formidable. Ce qui je perçois en revanche, c’est que la scène artistique est très fermée vis-à-vis à qui ne vient pas du sérail, qui n’a pas fait les différentes initiations qu’on attend de lui (par exemple l’école d’art…), et qu’elle se laisse beaucoup freiner par des faits de société. Il y longtemps que ce n’est plus l’artiste qui jette un regard critique sur le monde qui l’entoure, mais la société – et un peu le marché de l’art – qui définit avec quels sujets ou thèmes l’artistes à des chances de réussir. On a perdu une forme de liberté, mais pas que dans la culture, nous vivons une période vraiment peu exaltante, où l’auto-censure est en train de nous refermer sur nous-même et de nourrir de nouveaux nationalismes.

Votre travail répond à une logique. Il s’inscrit dans une continuité et pourtant on observe des évolutions au fil du temps. Votre style s’affirme. Vos œuvres récentes débordent de couleurs et perdent, peut-être, la timidité de vos débuts. Comment regardez-vous votre travail ? Pouvez-vous dégager des périodes ?

Oui, ma peinture change souvent, elle connaît des phases. Elle a eu des débuts très végétaux, vers 2012-2014 ; ensuite, j’ai eu ma période bleue, dont Help fait partie, qui a duré trois ou quatre ans. Ensuite, en 2018, j’ai verbalisé dans le titre d’une exposition le début d’une nouvelle phase, qui était le retour à la couleur. En 2021-2022, j’ai travaillé sur plusieurs toiles autour de Goya et dont les couleurs ont quelque chose d’un incendie. Et maintenant, je travaille au fusain, je commence à renier mes silhouettes, à prendre un chemin différent, de nouveau peut-être orienté sur le végétal. Dans tous les cas, je travaille par séries ou par ensembles, liés toujours à un projet, et d’un cycle à l’autre, il y a toujours un changement.

Si un étranger vous interpellait dans un ascenseur, comment vous vous présenteriez ? Comment décririez-vous votre travail ? S’agit-il d’une œuvre figurative ou au contraire de figures abstraites ?

Cela m’arrive assez souvent et je ne sais pas trop quoi répondre. Je suis un peu partagé, coupé en deux, entre ma suissitude et ma latinité, entre ma pensée d’historien de l’art et ma pratique de la peinture, c’est difficile, souvent je réponds par commodité que je suis directeur de musée, c’est peut-être la plus compréhensible de mes casquettes… mais quand je dis « artiste » ou « peintre », je me décris très clairement comme un peintre figuratif. Ces derniers temps, j’ai fait l’une ou l’autre œuvre qui paraissent non figuratives, mais je sais pertinemment d’où vient le motif, et cela reste pour moi de la figuration. Souvent je dis que je suis « paysagiste », mais en fait de paysages, je n’en ai pas tant que cela, c’est juste que je me sens un peintre de la nature, de l’univers.

Un dernier mot : pouvez-vous nous parler de vos projets futurs ?

En ce moment, je travaille à un livre en images, une sorte d’essai visuel, sur la forêt. J’y mêle mes découvertes d’historien de l’art, mes recherches d’artistes et les travaux de plein d’artistes, anciens et contemporains, pour faire une sorte d’état des lieux sur mon rapport à la peinture.

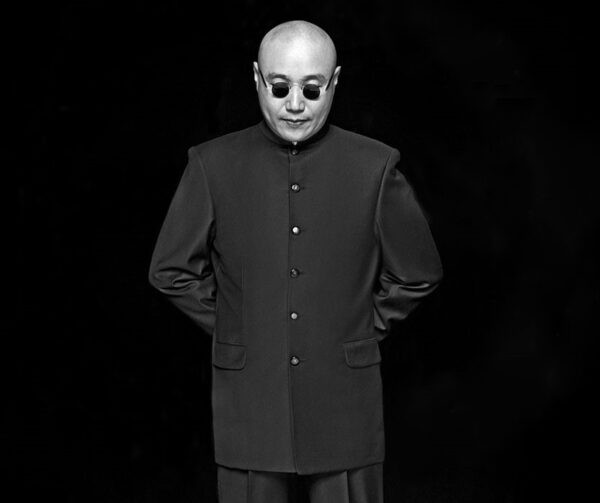

Crédit photo : Vue de l’atelier de l’artiste, 2022 © Pierre Montavon

Comments